Magazin

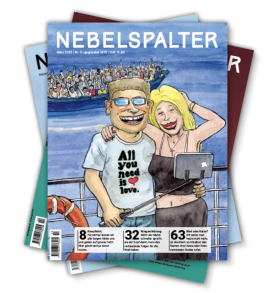

Die Themen der aktuellen Ausgabe (4-2024):

- Elite und Volk

- Die Zukunft des Bargelds

- Annahme der 13. AHV-Rente

Download E-Paper (nur für Abonnenten)

Kein Passwort erhalten? Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Abo-Nummer.

Noch kein Abo?

Erfreuen Sie sich an Humor nach Schweizer Art. Seit 1875. Jetzt Abo bestellen.

Glorreiche Geschichte

Der Nebelspalter wurde 1875 von Jean Nötzli in Zürich als «Illustriertes humoristisch-politisches Wochenblatt» gegründet. Er gilt seit der Einstellung des englischen Punch (1841–2002) als das älteste existierende Satiremagazin der Welt. Der programmatische Name Nebelspalter war im 19. Jahrhundert eine geläufige Bezeichnung für einen Hut, wie ihn auch die allegorische Figur auf dem Seitenkopf der ersten Jahrgänge trägt.

Speerspitze der Geistigen Landesverteidigung

Seine erste grosse Blütezeit erlebte der Nebelspalter ab den 1930er Jahren, als er sich unter der Leitung des legendären Carl «Bö» Böckli gegen den die totalitären Ideologien der Nationalsozialisten und Kommunisten wehrte.

Unmittelbar nach Hitlers Machtergreifung 1933 wurde der Nebelspalter im Deutschen Reich verboten. Parallel dazu schnellte in der Schweiz die Auflage in die Höhe. Als der Rorschacher Verleger Ernst Löpfe-Benz 1922 den Nebelspalter übernommen hatte, betrug die bezahlte Auflage nur noch 364 Exemplare. 1945 belief sie sich auf 30’000.

Der Nebelspalter hatte angesichts des Dritten Reiches ein Selbstverständnis als «Speerspitze der geistigen Landesverteidigung» entwickelt, das er im Kalten Krieg gegenüber dem Kommunismus bis in die späten 1960er Jahre aufrechterhielt.

Schweizer Talentschmiede

Seine Popularität verdankte der «Nebi», wie er von Fans genannt wird, zu einem wesentlichen Teil dem damaligen Chefredaktor Carl Böckli (1889–1970), der mit seiner Doppelbegabung als Zeichner und Texter in der Tradition Wilhelm Buschs anzusiedeln ist.

Unter dem Kürzel «Bö» fertigte er bis 1962 Tausende Cartoons, Zeichnungen und Texte. Bis in die 1970er Jahre stieg die wöchentliche Auflage auf 70’000 Exemplare.

Über Jahrzehnte figurierte der Nebelspalter als satirisch-humoristisches Leitmedium und als Talentschmiede der Schweiz, mit der Künstlerbiografien verknüpft sind, etwa jene von bekannten Zeichnern wie René Gilsi, Jakob Nef, Fritz Behrendt, Werner Büchi, Nico Cadsky, Horst Haitzinger, Felix Schaad als auch von Satirikern wie César Keiser, Franz Hohler, Lorenz Keiser, Peter Stamm oder Linard Bardill.

Krise und Erholung

Mit der rasanten Entwicklung und den grossen Umbrüchen der Schweizer Medienlandschaft im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts hatte der Nebelspalter Mühe mitzuhalten. Karikaturen, Kolumnen und andere satirische Formen wanderten mehr und mehr in die Tagespresse und in die audiovisuellen Medien ab.

In den 1990er Jahren schlug unter Chefredaktor Iwan Raschle die radikale Neuausrichtung des Nebelspalter im Stil der deutschen Titanic fehl. Die Auflage sackte von 34’000 Exemplaren auf 17’000 ab, durch das schrumpfende Inseratenvolumen verschärfte sich die Krise zusätzlich.

Es folgten mehrere Wechsel in der Chefredaktion und 1996 der Verkauf des Titels an den Basler Friedrich Reinhardt Verlag. Ende April 1998 wurde bei einer Auflage von 8’000 seine Einstellung angekündigt.

Neulancierung durch Thomas Engeli

1998 übernahm der Thurgauer Verleger Thomas Engeli den Titel in letzter Minute. Ihm gelang es, den Abonnenten- und Leserschwund aufzuhalten und eine gegenläufige Entwicklung einzuleiten.

Unter Marco Ratschiller, Chefredaktor von 2005 bis 2020, stieg die bezahlte Printauflage gegen den Branchentrend um über 50% von 9’626 auf 15’441 Abonnenten. Der Titel schaffte es zudem, namhafte Exponenten der aktuellen Schweizer Autoren- und Satireszene wie Andreas Thiel, Pedro Lenz, Simon Enzler, Gion Mathias Cavelty, Lisa Catena oder Reto Zeller für das Magazin zu gewinnen.

Schritt ins digitale Zeitalter

Mit der Übernahme des «Nebelspalter» durch die Nebelspalter AG vollzieht das älteste existierende Satiremagazin den Schritt ins digitale Zeitalter. Die Nebelspalter AG ist eine Firma, die von Markus Somm zusammen mit über sechzig Investoren ins Leben gerufen worden ist und an der auch der frühere Verleger Thomas Engeli beteiligt ist.

Während die Printausgabe bis auf weiteres unverändert erscheint, hat der neu lancierte digitale «Nebelspalter» zum Ziel, die Zukunft des älteste Satire-Zeitschrift für die kommenden hundert Jahre abzusichern.

Liste der Nebelspalter-Herausgeber

- Jean Nötzli, Zürich, 1875–1902

- Johann Friedrich Boscovits, Zürich, 1902–1914

- Jean Frey AG, Zürich, 1914–1921

- Ernst Löpfe Benz AG, Rorschach, 1921–1996

- Friedrich Reinhardt AG, Basel, 1996–1998

- Engeli & Partner Verlag, Horn, 1998–2020

- Nebelspalter AG, seit 2021

Liste der Nebelspalter-Chefredaktoren

- Jean Nötzli, 1875–1900

- Edwin Hauser, 1900–1912

- Paul Altheer, 1914–1927

- Carl «Bö» Böckli, 1927–1952 (Bildredaktion bis 1967)

- Franz Mächler, 1952–1984

- Werner Meyer-Léchot, 1984–1993

- Iwan Raschle, 1993–1996

- Jürg Vollmer, 1996–1998

- Hans Suter, 2000–2004

- Marco Ratschiller, 2005–2020

- Markus Somm, seit 2021